「無心庵」再興プロジェクト

むしんあんさいこうぷろじぇくと

「道徳経済合一」を追求した渋沢栄一が

交流の場として自邸に建てた茶室を復元

明治から昭和初期にかけて官僚・実業家として活躍した渋沢栄一(1840〜1931)は1878年(明治11)、飛鳥山公園の南東側の一角に接待用の別荘を構えます。1901年(明治34)からはここを本邸とし、亡くなるまでの30年を過ごしました。敷地は8,470坪と広大で、母屋は日本館と西洋館からなり、庭園には茶室がありましたが、どちらも1945年(昭和20)の空襲で焼失し、その後再建されることはありませんでした。現在は当時の3分の1ほどのエリアを旧渋沢庭園として公開。戦災を免れた晩香廬、青淵文庫の2棟(国の重要文化財)のほか庭園跡が見学できます。

1899年(明治32)に落成した茶室は「無心庵」と名付けられ、政府、経済界、海外の要人らを招いた茶会が度々催されました。1905年(明治38)7月22日、渋沢はここで徳川慶喜公を伊藤博文、井上馨、桂太郎らに引き合わせ、公の名誉回復をはかったと言われています。「利休と秀吉の時代以来、茶室という特別な場での交流が日本の歴史を動かしてきたという側面は確かにあります。飛鳥山邸は、渋沢栄一の政治・経済活動にとって重要な拠点でした。相手との親密な関係をもてる無心庵を、彼は大いに活用したことでしょう」と語るのは、茶道と茶室に精通した建築家・椿邦司さんです。

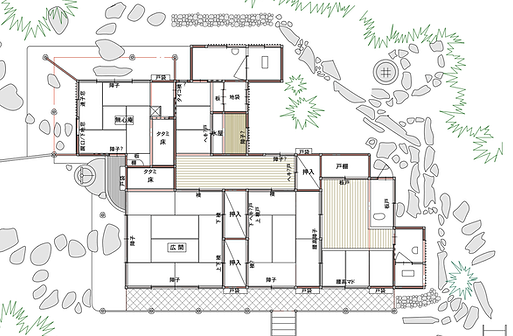

北区民で元区議会議員でもある椿さんは2021年(令和3)秋、「無心庵」再興プロジェクトを立ち上げました。椿さんによれば渋沢は、「私欲ではなく、公のために」という経営哲学を実践した人物でした。それは実業界を引退後、福祉などの社会事業に自らの財産・名誉・知識を注ぎ込んだ晩年の活動からもわかります。日本の未来をになう若い人たちに、私心のない実業家・渋沢栄一の生き方を伝える場として、彼の精神的遺産ともいえる「無心庵」を再興するという計画が生まれました。「四畳半台目の小間と水屋、八畳の広間を復元し、展示や講演、セミナーに使えるホールを付けようと考えています。再興した無心庵は、必ずや北区の財産になるでしょう。各方面に働きかけて、さらに大きなムーブメントにしていきたいですね」

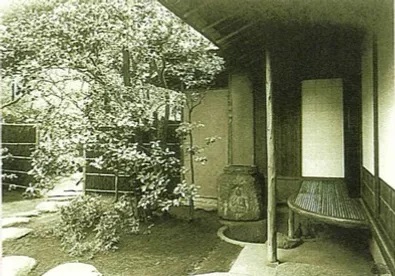

「無心庵」へ向かう途中に設けられた茶席門の跡。飛石が奥に立つ茶室へ導いてくれます。

飛石伝いに進むと無心庵跡が見えてきます。飛鳥山の際に位置しており、かつては渋沢栄一が誘致した王子製紙の工場を眼下に、下総の国府台から筑波山まで望めたといいます。

手前の踏み石のあるところが正面で、等間隔に並ぶ土台石から茶室のおおよその大きさが類推できます。奥は手水鉢。

古写真(©渋沢史料館)に残る今は失われた茶室「無心庵」。上は正面入り口、下は茶庭から見た縁先。設計は益田克徳(益田孝の弟)と柏木貨一郎であるといわれています。

「無心庵」の復元図面(椿建築デザイン研究所作成)。

木造伝統建築の継承に力を入れている中央工学校の学生が作成した、無心庵30分の1模型。

無心庵再興プロジェクトの一環として2023年(令和4)3月19日、旧渋沢庭園で「飛鳥山大茶会」を開催。この日だけの4つの茶席で呈茶がおこなわれました。写真は無心庵跡で披露された、椿さん考案のスーツケース茶室「禅庵」の組み立てパフォーマンス。

※スーツケース茶室「禅庵」については椿建築デザイン研究所をご覧ください。

「禅庵」の近くには2つの茶席が設けられました。上は、水の流れを演出する「湧水庵」の創作立礼棚を解説する椿さん。下は「鵲(かささぎ)庵」。

青淵文庫前の芝生の庭には、パリをイメージしたテント茶室「瞬庵」が登場。名前の由来は3秒で組み立てられることから。茶道教室「星霜軒」を主催する松浦宗光先生と吉森宗浩先生が呈茶を担当しました。

連絡先

椿建築デザイン研究所

東京都北区志茂5-16-15

TEL 03-3903-7600

| 所在地 | 東京都北区西ヶ原2-16-1(飛鳥山公園内) |

| 開館時間 | 9:00〜16:30(12月〜2月は16:00)/入園無料 |

| アクセス | JR京浜東北線「王子駅」南口から徒歩5分/東京メトロ南北線「西ヶ原駅」から徒歩7分/都電荒川線「飛鳥山停留所」から徒歩3分 |

関連リンク

椿建築デザイン研究所

スーツケース茶室「ZEN-An禅庵」を携えて海外に日本の文化と茶の心を発信していきます